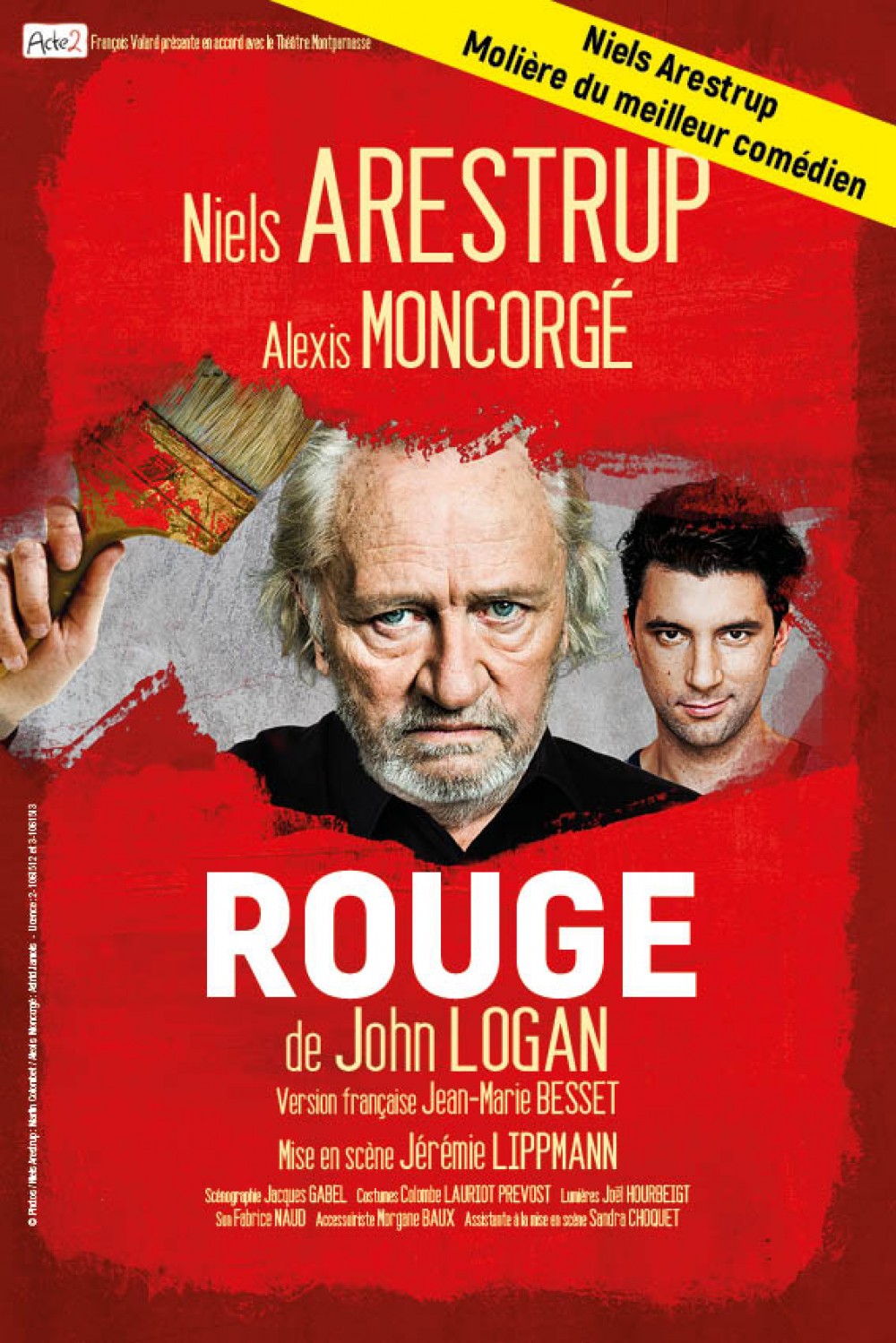

Rouge2020-2021

nominations Molières 2020

Niels Arestrup, meilleur comédien

Alexis Montcorgé, meilleur comédien dans un second rôle

Jérémie Lippmann, meilleure mise en scène

Meilleure création visuelle

Meilleur Spectacle du Théâtre privé

Ce qui fait la grande force de ce spectacle : l’interprétation.

Niels Arestrup est sublime et puissant, Alexis Moncorgé confirme ses promesses.

Le Figaro Magazine Philippe Tesson

Niels Arestrup, bien sûr, est imposant, monstre sacré incarnant un monstre sacré.

L'Express

On passe un très bon moment avec deux excellents acteurs,

et on ne lâche pas ce long dialogue passionné porté par un Arestrup souverain.

Le Figaro

C’est du grand art, de la haute voltige. Courez-y.

Paris Match

Mention particulière pour Alexis Moncorgé.

Niels Arestrup possède le personnage de Rothko avec ferveur, le rôle est taillé pour lui.

R42, culture gourmande

Niels Arestrup, exceptionnel !

La mise en scène de Jérémie Lippmann sert très bien le texte.

Théâtre passion

version française Jean-Marie Besset

mise en scène Jérémie Lippmann

avec

Niels Arestrup, Alexis Moncorgé

scénographie Jacques Gabel

costumes Colombe Lauriot Prevost

lumières Joël Hourbeigt

son Fabrice Naud

accessoiriste Morgane Baux

assistante à la mise en scène Sandra Choquet

Production Théâtre Montparnasse

la pièce

New-York, fin des années 50, Mark Rothko se retrouve dans son atelier, aux prises avec la commande de vastes peintures murales que vient de lui passer le fameux restaurant du Four Seasons. Rothko donne des instructions à Ken, son assistant, pour mélanger les peintures, assembler les châssis, préparer les toiles... Le jeune homme n’hésite alors pas à remettre en question les grandes théories du maître sur l’art, jusqu’à l’accuser d’hypocrisie et de compromission mercantile. Une joute verbale passionnée puis volcanique s’engage alors entre les deux hommes...

Le Figaro Magazine Philippe Tesson

Un saisissant portrait du peinte Rothko à l’œuvre dans son atelier, interprété par un Niels Arestrup dans toute sa puissance.

Rouge est un spectacle extrêmement intéressant, original et ambitieux. Il faut féliciter Myriam de Colombi de l’avoir inscrit à son théâtre. Il met en scène le peintre américain d’origine lettone, Mark Rothko, et il met en jeu un problème relatif à l’art. double rareté au théâtre. On est à la fin des années 1950. Rothko, qui se suicidera en 1970, est un artiste déjà très reconnu, célèbre pour ses grands à-plats colorés qui vont envahir la mode des années à venir et valoir à l’artiste une réputation injuste de mercantilisme. La chaîne d’hôtels Four Seasons commande à Rothko une série de panneaux pour orner l’un de ses restaurants. Après de nombreuses péripéties, ces œuvres aboutiront dans de nombreux musées, et elles assurent depuis lors la gloire de l’artiste. L’écrivain américain John Logan eut il y a dix ans l’idée d’imaginer à partir de cette histoire un dialogue dans lequel le peintre livrerait à son jeune assistant ses réflexions sur l’art, sur le sens de sa peinture, sur sa quête douloureuse d’absolu, sur son tourment devant le désordre de la création artistique. La pièce connut un succès retentissant dans le monde anglo-saxon. C’est elle qu’on peut voir aujourd’hui dans une version absolument remarquable de Jean-Marie Besset. Non moins remarquables sont la scénographie de Jacques Gabel, la mise en scène de Jérémie Lippmann et l’ensemble du spectacle. Celui-ci repose sur une idée forte : la reproduction d’un vaste atelier de peinture dans sa vérité, son désordre, son charme, l’installation sous nos yeux d’une immense toile blanche et du matériel nécessaire à la peinture et surtout la peinture in situ par les deux acteurs de la totalité de la toile dans un rouge à la Rothko, exercice rythmé par une musique de Bach. On sera un peu moins lyrique sur le contenu du texte de Rothko. Ni Lippmann ni Besset ne sont ici en cause, mais le peintre lui-même dont la sensibilité est aussi forte que sa formulation est limitée. On le savait, Rothko n’est pas un écrivain. Rothko n’est pas au niveau intellectuel de son génie. Ça n’est pas grave, on est en relation avec lui par des voies ineffables : l’esprit, le cœur, ou même d’ordre métaphysique, voire sacré ! On n’a plus assez de place pour parler de ce qui fait la grande force de ce spectacle : l’interprétation. Niels Arestrup est sublime et puissant, Alexis Moncorgé confirme ses promesses.

L'Express

« Peindre, c’est penser », affirme Marc Rothko devant Ken, son nouvel assistant, étudiant des Beaux-Arts et aspirant peintre. Il ajoute que « peindre, c’est attendre pendant 90 % du temps et travailler pendant 10 %. » au fil des séances, qu’il s’agisse de mélanger les coloris, pour chercher le rouge idoine, de monter des châssis, de regarder la lumière électrique caresser les toiles ou de commenter des œuvres au séchage, la leçon se poursuit. Une leçon de philosophie autant qu’une leçon de peinture. Parce qu’il place Nietzsche au commencement de l’Art moderne, notamment avec son œuvre La naissance de la tragédie, Rotkho cherche la bonne sentence pour pallier chez le jeune homme les carences de culture. « Chaque coup de pinceau est une tragédie », assène-t-il. Et le maître de raconter comment lui et ses comparses de l’expressionnisme abstrait ont détrôné le cubisme pour incarner l’avant-garde, juste après la Seconde guerre mondiale; comment Jackson Pollock a consumé sa vie, jusqu’à son suicide déguisé en accident de la route; comment la bourgeoisie récupère les peintres en achetant leurs tableaux pour décorer des salons neufs ou des restaurants à la mode; comment l’estime de soi d’un artiste peut diminuer au fur et à mesure que sa cote grimpe… « Force les à regarder! », intime-t-il à sa jeune recrue, à propos de tous ces badauds qui se piquent d’aimer l’art.

Entre deux séances autour d’un grand format en rouge, entre deux méditations sur le noir qui dévore la vie et la peinture, Rothko raconte aussi son émotion face à une toile du Caravage, dans l’église Santa Maria del popolo, à Rome, il analyse la force deL’atelier rouge, de Matisse, il détailleLe festin de Balthazar, de Rembrandt… Voyages dans le temps, dans l’histoire de l’art, dans la tête des peintres – et au fond de leur regard.

Rothko veut rester intègre ; presque intégriste. Il le sait, le déclin viendra un jour. « La tragédie, c’est d’être superflu de son vivant », devine-t-il. Un jour, le pop-Art survient, et soudain voilà les expressionnistes ringards. Rothko a beau hurler contre les boîtes de soupe d’Andy Warhol ou les bandes dessinées de Roy Lichtenstein, ces œuvres sont la nouvelle modernité. Rentrant chez lui un soir, Rothko surprend un couple de passants qui regardent par la baie vitrée, à l’intérieur de sa maison : « Mais qui habite là ?, se demandent les promeneurs. Qui a assez d’argent pour avoir acheté autant d’œuvres de Rothko ? »

Auprès de son assistant, le peintre le dit d’emblée : il n’entend être pour lui « ni un père, ni un prof, ni un mentor, seulement un employeur ». Peut-être un esclavagiste, d’ailleurs, car il faut aller chercher des cigarettes, trouver un bon restaurant chinois quand l’habituel met la clef sous la porte, exécuter les ordres et satisfaire les caprices. L’élève aimerait montrer ses propres travaux au maître, mais Rothko est dissuasif en son égotisme. Alors, Ken attend son heure, celle de dire ses vérités au peintre sur le déclin, avec un discours aux couleurs très primaires et au contenu très expressionniste…

Niels Arestrup, bien sûr, est imposant, monstre sacré incarnant un monstre sacré. Il est massif, dense, inaliénable face aux immenses toiles rouges sorties de l’esprit de Rothko et plongeant des cintres. Il faut voir Arestrup frapper le sol avec un long pinceau imbibé, pour voir si le rouge est accompli, s’il vibre assez pour être jeté sur la toile, pour devenir art. La peinture est un combat, contre soi-même, contre les éléments, contre le mauvais goût et, enfin, contre le noir. Arestrup est un guerrier de la réalité.

Face à lui, Alexis Moncorgé fait plus qu’encaisser les coups, rouler les vastes châssis et provoquer le génie par quelques audaces. Il grandit, il mûrit, il muscle sa pensée de l’art et de la vie. Il prépare la relève. Il dévoile ses secrets, ses tragédies intimes, ses démons cachés, tout ce qui peut faire de lui, un jour, un artiste. Peu de comédiens ont su, face à Arestrup, exister comme il le fait, c’est-à-dire sans rivaliser ni fuir, mais en tentant une symbiose. C’est sur les épaules d’Arestrup que Moncorgé hisse son personnage. Il a raison.

L’œil du spectateur n’oubliera pas cette superbe scène où les deux peintres enduisent de rouge vermillon une immense toile. La couleur envahit l’espace comme un crépuscule inexorable – ou comme une mare de sang.

Le Figaro

Au Théâtre Montparnasse, Niels Arestrup incarne le peintre au sommet de son art. Un propos parfois complexe autour des questions que se pose l’artiste vieillissant.

C’est à la fois très simple et très compliqué. C’est simple : on passe un très bon moment avec deux excellents acteurs installés dans un décor d’atelier de peintre, sobre et immuable, et on ne lâche pas ce long dialogue passionné porté par un Arestrup souverain. C’est compliqué, car le dialogue porte sur un sujet un peu pointu : un peintre vieillissant mais à son zénith, Rothko, parle de sa quête d’absolu et exprime parfois les contrariétés de son amour-propre dans la compétition entre les artistes stars.

Le rôle de l’artiste, pense Rothko, consiste à faire toucher le tragique au public, et dans ce but le peintre doit le mettre dans un état de participation, de relation avec la toile, de travail, qui n’a rien à voir avec une classique invitation à l’admiration. Cet objectif a été conçu par une fréquentation longue et assidue de la psychanalyse, de la lecture décisive de La naissance de la tragédie de Nietzsche, et d’apports variés des sciences humaines. Son parti pris : c’est par la couleur que l’homme accède au spirituel. D’où ces célèbres toiles où la forme et l’idée semblent avoir été enfantées par les couleurs.

Au début de la période de trois ans où nous le suivons, apparaît un assistant fraîchement recruté, qui est d’abord le simple témoin des péroraisons exaltées de Rothko. Il essaie d’entrer en relation, de l’appeler à transmettre. Mais le peintre n’offre aucun angle. Il est à la fois obsédé par son art et ses souffrances narcissiques. Tendu, écorché, psychologiquement dépendant de son patron qui refuse de devenir son maître, ce jeune homme au passé traumatique partira, viré, en ayant fait en grand l’expérience de l’hermétisme d’une personnalité d’artiste. Alexis Moncorgé, qui joue très justement cet assistant, jeune homme entropique et survolté, est renvoyé dans le monde, mortifié, mais avec une détermination renforcée. A l’intérieur de cette période, ce n’est rien moins que le devenir de l’art contemporain qui se joue. Rothko perçoit, dans la montée des Warhol et consorts qui bousculent sa génération – celle de Pollock et de Kooning -, la submersion de l’art par l’« entertainment », le fait que le rapport à l’œuvre devient une pure distraction et que l’artiste se réinvente en une sorte de manager cynique qui aurait réussi à se rendre populaire. La grande tirade dans laquelle Rothko-Arestrup dénonce cet effondrement spirituel sous prétexte que l’art, c’est « sympa », est formidable. Pour Rothko, l’avenir du rapport entre l’art et son public pourrait s’exprimer ainsi : pousser un caddie mobilisera les mêmes zones du cerveau que fréquenter un musée, on verra une toile avec même satisfaction qu’on achète un sac ; quant à en posséder une, ce sera juste pour faire la nique à son voisin moins millionnaire que soi. L’auteur de la pièce, John Logan, a voulu que Rothko résiste seul à cette dépravation en refusant de livrer une composition pour un grand restaurant de Manhattan. S’imaginant le babil mimétique, matérialiste, égoïste, imbécile et satisfait des New-Yorkais discutant à table sous ses toiles, tandis qu’un personnel, à genoux devant l’argent et ses caprices, les servirait avec componction servile, Rothko décroche soudainement son téléphone et annule son contrat.

Paris Match

Dans chacun de ses rôles, on a l’impression qu’il ne joue pas, qu’il « est ». Ce maffioso redoutable, ce père impitoyable, ce politique cynique ou… comme ici ce peintre odieux. Niels Arestrup incarne l’artiste Marc Rothko aux prises avec son Art, son éternelle souffrance. En face de lui, son assistant, incarné par Alexis Moncorgé, souple roseau malmené mais qui ne rompt pas. L’un et l’autre se mettent en valeur dans ces conversations-duels. Mais c’est évidemment Niels Arestrup qui tient la rampe. Et il est… effrayant. Dans ses attaques, sa douleur incomprise, son auto-destruction, son mysticisme sacrificiel. Rappelons que Rothko se suicidera en 1970 dans l’éternelle mortification de ne pas avoir atteint l’illumination. Incompris. Insuffisant. Incomplet… On touche à l’intime tragédie.

La pièce nous donne rendez-vous en 1958, dans son atelier, quand il doit livrer quatre œuvres pour le restaurant Four Seasons à New York. Il y met autant de soin, de cœur et de passion que s’il exposait dans une église. Mais il va se rendre compte que son art ne peut cohabiter avec ce lieu mercantile et superficiel.

Aucun des deux acteurs ne ménage l’adversaire

Face à lui, son assistant Moncorgé pointe d’abord avec diplomatie la contradiction, essuie ses insultes, puis avance, refuse la compromission, finit par balancer des vérités très dures. L’autre en face se rebiffe ou se décompose. La fièvre monte. C’est un jeu d’acteurs fabuleux car aucun des deux ne ménage l’adversaire.

Mais c’est aussi, une fois n’est pas coutume, une passionnante réflexion qui nous pousse à nous interroger. Qu’est ce qu’un créateur ? Où est l’authenticité ? Comment survivre de son art sans concession ?... Rothko était certes imbuvable mais c’était un artiste absolu, sans pitié pour personne, ni pour lui-même, ni pour ses concurrents que d’ailleurs il abhorrait. Un critique Jack Tworkov disait de lui qu’« il vise une vérité, un sens, un absolu, un point à l'infini où fusionnent le beau, le senti, l'éprouvé, le vrai ». C’est une phrase que l’on pourrait souvent appliquer à Niels Arestrup dans sa recherche insatiable du moment juste. Il fallu des mois de casting au metteur en scène Jérémie Lippmann pour lui trouver le partenaire adéquat. C’est aussi lui, Lippmann, qu’il faut saluer dans cette prestation éblouissante qui laisse de l’espace au tempérament de Niels Arestrup et pilote habilement le jeune acteur sans trop le baliser. Bref, c’est du grand art, de la haute voltige. Courez-y.

Le Canard enchainé

(Besoin de rien, envie de toile)

Que fait un peintre célèbre lorsqu’une grosse boîte lui passe commande ? et lorsqu’il s’appelle Mark Rothko, le très sérieux pionnier de l’expressionnisme abstrait américain ? il accepte, quitte à « sacrifier son intégrité », parce que c’est bien payé et qu’il rêve d’une chapelle pour ses œuvres, fussent-elles abritées dans un « temple de la consommation ».

En 1954, la multinationale de vins et spiritueux Seagram s’est offert les architectes Philip Johnson et Ludwig Mies van der Rohe pour construire le Seagram Building, à New York, inauguré quatre ans plus tard. Puis elle commanda des peintures murales à Rothko pour décorer le Four Seasons, le chiquissime resto au pied du gratte-ciel à la façade en verre. Cet épisode de la vie du peintre a inspiré à John Logan un face-à-face entre le peintre et son assistant. La pièce a cartonné à Londres et à Broadway. La voilà à Paris, in french, dans la mise en scène de Jérémie Lippmann.

Le spectateur connaît les toiles abstraites géantes de Rothko, il découvre l’homme : intello, sombre, donneur de leçons, désabusé, Niels Arestrup lui prête sa carrure, sa rage, et rend palpables les fêlures de cet écorché vif. Lorsqu’il dit : « Dans chaque coup de pinceau, il y a une tragédie », on le croit. Face à lui, Ken, un jeune peintre. Il vient d’être embauché comme assistant, ou plutôt comme larbin. Il va lui chercher ses clopes, prépare les châssis, la couche de base, descend les grandes toiles rouge sang par un système de poulies sur le plateau, l’atelier de l’artiste. S’il semble d’abord faiblard, on s’aperçoit vite qu’il a une force : il ne se laisse pas dévorer. Peu à peu, il va tenir tête à son aîné, pointer ses contradictions jusqu’à le troubler et lui faire annuler la fameuse commande. Alexis Moncorgé l’interprète. Il assure.

Tout oppose Rothko et Ken. Le premier est tourné vers les maîtres du passé et la recherche de l’expérience religieuse en art. Le second vers la création de son temps, le pop art, la célébration du quotidien, mais ne saisit pas la nécessité d’être dévoué corps et âme à son art. Moment très touchant lorsque Rothko parle de la descente aux enfers de Jackson Pollock, son ami devenu la « figure romanesque de l’artiste », célébré de son vivant, qui sombra dans l’alcoolisme, à court d’inspiration les dernières années, et périt dans un accident de voiture.

Si la pièce propose une fin un brin convenue, le plus frappant, c’est la façon dont les propos de Rothko résonnent à notre époque d’hyperconsommation. Et à quel point les valeurs qu’il défend semblent en rupture : aiguiser son regard, créer avec ses tripes, sentir vibrer la peinture dans sa chair et sa vie, afin de conjurer la mort. Contre elle, l’argent ne peut rien.

Le Parisien

Il y a l'ogre et le Poucet, le maître et l'apprenti, l'ancien et le nouveau… Le père et le fils… ? Mark Rothko et Ken son nouvel assistant. S'il s'en défend, évidemment, le peintre – Niels Arestrup, ancré, solide – qui accueille le jeune homme – Alexis Moncorgé, précis - va le prendre sous son aile. À sa façon, rude, sans concession.

Primée de 6 Tony Awards, les Molières américains, « Rouge » de John Logan brosse un portrait de l'artiste à travers cette relation fictive. Au gré des discussions se dessine le profil d'un peintre empreint d'absolu, en quête de sens dans les écrits de Nietzsche ou Freud, dans la mythologie grecque aussi.

Radical, cassant et déroutant, autocentré et acculé face à l'arrivée du Pop art en cette fin des années 1950 qui pourrait le reléguer au rang de dinosaure… Idéaliste mais paradoxal, il a accepté une commande mirifique pour les murs d'un restaurant de luxe. Ce que le jeune Ken ne manquera pas de lui reprocher. Entre eux, c'est électrique, le conflit couve qui explosera. Jérémie Lippmann orchestre avec adresse cette puissante joute verbale, plongée riche dans l'antre et la tête du créateur.

Le Quotidien du médecin Armelle Héliot

Au Montparnasse « Rouge », une pièce de l’Américain John Logan adaptée par Jean-Marie Besset à propos d’un épisode de la vie du grand peintre américain originaire d’Europe de l’Est Mark Rothko (1903-1970). Dans son atelier (scénographie de Jacques Gabel, lumières Joël Hourbeigt), l’artiste travaille à une commande très importante. C’est Niels Arestrup qui incarne cet homme tourmenté de toute sa force et sa sensibilité, face à un jeune aide, l’excellent Alexi Moncorgé. Bataille avec le sens, avec le ciel, avec le quotidien, avec ce qui nous dépasse. Un face-à-face très puissant, dense, émouvant. Grand jeu virtuose non dénué d’éclat et de sourires.

Toute le culture

Face à face musclé entre Niels Arestrup et Alexis Moncorgé dans Rouge de John LOGAN au Théâtre Montparnasse. La promesse est tenue.

La pièce aux 6 Tony Awards s’installe en France. Niels Arestrup et Alexis Moncorgé s’y magnifient l’un l’autre dans une adaptation réussie.

Le grand plateau du Théâtre Montparnasse se déguise en un atelier d’artiste. La salle est encore éclairée pendant que Mark Rothko y déambule cigarette au bec. Le décor est splendide déréalisé mais si véridique. Et Niels Arestrup habite le lieu. Lorsque son nouvel assistant Ken (Alexis Moncorgé) débarque, l’univers est déjà planté. Nous sommes en immersion dans l’atelier de l’artiste auto maudit. Jérémie Lippmann le metteur en scène maîtrise son art.

Rothko vient d’accepter une commande spéciale pour un grand restaurant français de New York, le Four Seasons. Il donne des instructions à Ken, son assistant, pour mélanger les peintures, assembler les châssis, préparer les toiles. Tandis que les toiles de commande émergent, Ken n’hésite pas à remettre en question les grandes théories du maître sur l’art. Rothko rend coup sur coup sans baisser la garde. Il dissèque et étale son respect philosophique pour son art. Son assistant l’accusera d’hypocrisie, de compromission mercantile. Il entendra, argumentera, réfutera. La joute entre les deux hommes est délicieuse car elle est exigeante et trempée dans une humanité pudique. Car aussi elle pourchasse une excellence culturelle : Rouge de John Logan semble dialoguer de loin avec la pièce Art de Yasmina Reza dont elle est l’opposé ou l’opposant. Le Rouge efface le Blanc. L’art contemporain est attaqué, débattu mais jamais dénigré. Son humanité est encensée. Sa nécessité absolue au monde est rappelée. Nous sommes loin de la critique petite bourgeoise et convenue de Yasmina Reza. La pièce fait du bien.

Si le combat des idées est captivant, le combat des comédiens est prodigieux. Alexis Moncorgé, révélation aux Molières 2016 pour son Amok recouvre de son talent le hiatus de renommée. Cet amoureux de Joris-Karl Huysmans (écrivain et critique d’art) trouve naturellement sa place dans un rôle composite et équivoque qui constitue une nouvelle étape dans sa brillante carrière. Il est épatant à se planter en face de l’immense acteur que Niels Arestrup confirme une fois de plus et d’admirable façon être et rester. Notre expérience de spectateur se fonde dans l’intelligence du texte et la solidité de la mise en scène ; en principal elle se plait dans l’inoubliable affrontement entre ces deux monstres de l’acting.

L'Offciel des spectacles

Au Théâtre Montparnasse, Niels Arestrup, qui incarne le peintre Mark Rothko, et son assistant Alexis Moncorgé se livrent à un face-à-face tendu dans Rouge, pièce aux six Tony Awards de John Logan pour la première fois montée en France.

Un atelier avec, sur le sol, des traces de peinture rouge sang. Nous sommes dans l’antre de Mark Rothko, maître de l’expressionnisme abstrait américain, à New York, à la n des années 1950. Le peintre s’apprête à embaucher Ken comme assistant et il va s’employer à le martyriser. Entre l’artiste installé et l’aspirant peintre, les relations sont tendues d’emblée. Mark Rothko a des idées très arrêtées sur l’art et méprise le jeune homme à qui il reproche son inculture. On cite Eschyle, Nietzsche, la mythologie grecque : tous ces auteurs que le jeune homme devrait connaître. Ken (Alexis Moncorgé, parfait dans un rôle à plusieurs facettes) subit, courbe l’échine, jusqu’au moment où...

De Gladiator à Pollock

Qu’est-ce que l’art ? Est-on encore un artiste quand on cède aux sirènes de l’argent ? Avec Rouge, l’auteur John Logan, scénariste hollywoodien de Gladiator, s’empare de ces sujets avec force et ef cacité. La langue est tranchante, sans concession et érudite (les passages sur la peinture de Rothko et celle de Pollock). Mise en scène avec sobriété par Jérémie Lippmann (les tableaux de Rothko en majesté qui prennent l’espace), cette partition féroce, aux six Tony Awards, est du pain béni pour Niels Arestrup, qui peut y déployer toute sa démesure. Il campe un Rothko conscient de son génie, mais aigri et meurtri par l’antisémitisme ambiant.

Choc des générations

Il ne « sera pas le père, ni le psy » de son assistant endeuillé (ses parents ont été assassinés), qui voit bien que son employeur intransigeant n’est pas à un paradoxe près (il vient d’accepter de réaliser des fresques pour un restaurant). Évidemment, Rothko méprise le Pop Art, à la différence de Ken qui nit par se rebeller et lui rappelle que lui-même avait « ringardisé » le cubisme. Bref, on assiste à un choc des générations d’où sortent quelques vérités sur le milieu de l’art, gangréné par l’argent. Si Rothko est fasciné par le rouge, qui est bien plus qu’une couleur, il est surtout inquiet d’être envahi par le noir : la mort rôde (Rothko se suicidera dans son atelier à l’âge de 70 ans). Un noir qui nit par l’envahir. La fin d’un « dinosaure » ?

R42, culture gourmande

Les années 50, à New York. Le célèbre peintre Mark Rothkovient de recevoir une importante commande : réaliser d’immenses fresques d’un restaurant chic. Dans son atelier, Rothko donne des instructions à son nouvel assistant assez effacé, Ken, pour réaliser les mélanges de peintures, assembler les châssis, préparer les toiles… Le rapport de force entre Ken et Rothko va évoluer sur 3 ans et prendre un virage inattendu. La pièce aux 6 Tony Awards de l’américain John Logan est un texte qui interroge, sur la relation du maître à l’élève, la reconnaissance artistique et du travail d’artiste, et aussi la définition de ce qui est de l’art, sa nature profonde. Nous découvrons tour à tour les doutes et les certitudes du maître et de son apprenti. Il y a aussi les compromissions en opposition avec les principes intransigeants du maître qui sont pointés par l’assistant au regard de plus en plus acéré. L’évolution des deux personnages est interprétée avec justesse. Une mention particulière pour Alexis Moncorgé qui incarne brillamment cet assistant un peu timide et qui va s’affirmer. Niels Arestrup possède le personnage de Rothko avec ferveur, le rôle est taillé pour lui et Alexis Moncorgé (qui m’avait déjà séduite dans Amok il y a quelques temps) sait trouver sa place face à ce monstre.

– Qu’est-ce que tu vois ?

– Du rouge !

Théâtre passion

Mark Rothko, peintre de renom, égocentrique, cultivé, recrute un jeune homme, peintre aussi, mais il s’en fiche, il a besoin de renfort pour mélanger les pigments, assembler les châssis, et enduire d’immenses toiles, ce qu’il ne peut plus faire dans l’instant, il semble fatigué.

Ken, s’est mis sur son trente-et-un, il est intimidé, Rothko descend une grande toile rouge et lui demande ce qu’il voit devant lui, quelle couleur ? du “rouge” bien évidemment, et là commencera une éducation artistique façon Rothko, littérature, peinture, observation d’une toile, de sa vie, de la philosophie, des gens, du public. Pour l’heure, Rothko a accepté la commande d’un restaurant très chic, et il ne peut pas tout assurer. Ken est subtilement joué par Alexis Moncorgé, du jeune homme timide, à l’homme fort qu’il deviendra et qui osera affronter le “Maître” pour lui asséner toutes ses vérités. Niels Arestrup, exceptionnel, drôle parfois dans la démesure, c’est la douche écossaise avec lui, il est odieux et parfois humain. Les toiles ont évidemment une place de choix, et la mise en scène de Jérémie Lippmann sert très bien le texte.

Une pièce à voir pour une sacrée leçon de théâtre !

Manithea

La trame de fond est basée sur la relation entre le maître et l’élève/employé, relation évoluant au fur et à mesure des années qui passent. Le jeune peintre finit par se révolter contre l’ordre établi et par se retourner contre le maitre qu’il admire. La construction des nouveaux courants ne pouvant se faire que par la destruction des anciens : le Pop Art se construisant sur les ruines de l’expressionnisme abstrait qui lui-même avait écrasé le cubisme.

Alexis Moncorgé se révèle au fur et à mesure de la pièce avec un jeu tout en justesse et en finesse et le duo avec Niels Arestrup fonctionne parfaitement bien.

La mise en scène est fluide est agréable, les choix de musiques judicieux et la scénographie magnifique. On retiendra en particulier la superbe scène où les deux comédiens peignent une toile ensemble. Une pièce intéressante.

Alors Alors

New-York, fin des années 50, Mark Rothko se retrouve dans son atelier, aux prises avec la commande de vastes peintures murales que vient de lui passer le fameux restaurant du Four Seasons. Rothko donne des instructions à Ken, son assistant, pour mélanger les peintures, assembler les châssis, préparer les toiles... Le jeune homme n'hésite alors pas à remettre en question les grandes théories du maître sur l'art, jusqu'à l'accuser d'hypocrisie et de compromission mercantile.

Alors ?

Si on ne discute pas des goûts et des couleurs, soyez ici servis ! Carmin, cramoisi, écarlate, ... Prenez le temps de choisir le terme adéquat avant de répondre à la question du maître Mark Rothko (Niels Arestrup) : "Qu'est-ce que vous voyez ?". Un deuxième conseil, ayez du discernement et suffisamment de recul pour ne pas tout aimer. Enfin, bannissez le mot "sympa". Impossible de lister tous les points de vigilance pour avertir Ken (Alexis Moncorgé), le nouvel assistant de l'artiste, mais ces trois conseils lui seront précieux. Dans son atelier, en 1958, Mark Rothko travaille sur la livraison de ses œuvres au très prestigieux restaurant Four Seasons à New York. Le patron annonce la couleur : l'assistant s'occupera du boss sans rechigner. Deal conclu. Impressionné et engoncé dans son costume, Ken deviendra son sparring partner. Sans surprise, le texte est imprégné d'une musicalité américaine où le petit nouveau coincé parviendra à prendre de l'assurance, n'hésitant pas à défier les plus grands. Fort heureusement, la carrure et la gouaille du comédien Niels Arestrup renverse d'un revers de coup de pinceau ce minot qui monte sur ses grands chevaux. Le texte offre de belles réflexions sur notre rapport à l'art avec le prisme de l'écart générationnel des protagonistes. Si le fils doit tuer le père, que devient le fils ? Que doit-il créer pour honorer le sang répandu ? Loin de l'ambiance muséale, le spectateur a la chance de s'imprégner des toiles présentes sur scène et d'écouter les joutes. La mise en scène intègre des morceaux de musique qui rendent hommage au culte de l'art. Le plus profane est le bienvenu puisqu'il n'est nullement nécessaire d'avoir des références en histoire de l'art, en particulier celles couvrant la fin du 20ème siècle, pour apprécier la pièce. La leçon philosophique évidente peut se résumer à : l'art fait partie de notre vie afin de "ne pas mourir de la vérité" - pour reprendre les mots de Nietzsche. Mais l'art vit avec son époque - en l'espèce, celle du pop art, du consumérisme et du has-been. C'est une conclusion bien tragique pour celui qui refusait d'être "superflu de son vivant".

La petite phrase "On ne peut pas prétendre être artiste si on n'a pas lu Nietzsche."

Esprit paillettes

Après son immense succès à Broadway, la pièce de John Logan, Rouge, habilement mise en scène par Jérémie Lippmann, investit les planches du Théâtre Montparnasse avec deux acteurs de haute volée, Niels Arestrup et Alexis Moncorgé pour interpréter le peintre Rothko et son nouvel assistant.

C’est dans l’atelier du Maître (Niels Arestrup, impérial), dans le New York de la fin des années 50, que nous sommes immédiatement plongés, dans l’amoncellement des pots de peinture, des toiles entreposées, de la térébenthine, des étagères innombrables. Nous découvrons les lieux pour la première fois, comme le personnage de Ken (Alexis Moncorgé tout en subtilités), venu rencontrer Rothko pour lui proposer ses services d’assistant.

Les premiers échanges donnent le la du spectacle : Rothko est âpre, autoritaire, mégalo mais non dénué d’humour. Et l’armure de celui qui vient de pénétrer dans son royaume ne va pas tomber tout de suite, bien sûr.

Car c’est une véritable joute à laquelle nous assistons progressivement avec un point culminant où le retour en arrière est impossible pour chacun des personnages.

L’Art sans concessions

Au cœur de leurs échanges, la conception de la peinture mais surtout de l’art en général. A l’apprenti qui avoue son ignorance, Rothko s’emporte : « Tu ne seras pas un artiste tant que tu ne seras pas cultivé, tant que tu n’auras pas appris. Etre cultivé, c’est savoir où tu te situes dans l’évolution continue de ton art et du monde. Pour dépasser le passé, il faut d’abord le connaître. »

Face à Rothko qui ne cesse de le malmener, son assistant finit par éructer. Rothko a vendu son âme en acceptant la commande de toiles immenses pour un palace new yorkais : « Le Grand Prêtre de l’Art Moderne peint les murs du Temple de la Consommation ! »

Niels Arestrup a fait sien le caractère constamment provocateur de Rothko : il s’adresse à son partenaire de scène mais aussi à son partenaire de salle, le spectateur, qu’il regarde droit dans les yeux. C’est lui qu’il prend à part avec sérieux et virulence. Il « dérange » véritablement. Rares sont les acteurs qui savent ainsi jouer avec leur public.

Face à lui, Alexis Moncorgé compose un personnage complexe, tendu malgré sa jeunesse et son apparente bonne volonté, qui se dévoile petit à petit. Une palette de jeu dont s’empare le comédien avec enthousiasme et gourmandise.

Les décors plus vrais que nature soulignent le rapport quotidien du peintre avec sa toile, avec ses outils, sa vie rythmée comme celle d’un fonctionnaire. Le jeu des lumières, la musique, l’exposition des toiles de Rothko par le truchement de poulies nous saisissent.

Rouge est à l’image du Maître, saisissant, rugueux, exigeant, créatif, âpre, sans concessions. L’émotion subrepticement nous gagne. Une vraie réussite !

ScèneWeb

C’est l’une des belles surprises de cette rentrée théâtrale dans le privé. Dans Rouge de John Logan au Théâtre Montparnasse, Niels Arestrup et Alexis Moncorgé se livrent à un beau duel d’acteurs. Une pièce d’une écriture intense autour de la personnalité du peintre Mark Rothko, sur l’art et son rapport à la marchandisation.

A la fin des années 50, le peintre Mark Rothko se voit confier une commande d’envergure pour la Tour Seagram, édifiée par l’architecte Ludwig Mies Van der Rohe sur Park avenue à New-York. Il signe un contrat juteux pour trente tableaux monumentaux destinés à la décoration d’un restaurant de luxe. Mais lorsqu’il se rend compte de l’aspect mercantile de l’affaire, il rend l’argent et conserve ses toiles qui seront disséminées dans plusieurs musées à travers le monde. La Tate Modern de Londres les réunira en 2009 lors d’une unique exposition. C’est le point de départ de la pièce de John Logan, créée à Londres et qui a remporté un immense succès à Broadway, couronnée par six Tony Awards.

John Logan écrit une pièce vibrante, un face à face percutant entre Rothko et son assistant Ken. La pièce n’a rien à voir avec l’écriture insipide de tant de succès américains. Elle est profonde et exaltée. La traduction française de Jean-Marie Besset donne du rythme et de la force dramatique. C’est une plongée intelligente dans l’histoire de l’art de la deuxième moitié du 20e siècle. Rothko disserte sur la fin du cubisme qu’il affirme avoir “anéanti” avec ses camarades, dont Pollock, décédé en 1956 alors qu’il est à l’ouvrage pour sa commande pour la Tour Seagram.

Rouge est une ode à la culture et au savoir. “Il y a une tragédie dans chaque coup de pinceau” dit Rothko. “Peindre, c’est penser”. La fulgurance de l’écriture de John Logan est un bonheur intellectuel. La pièce aborde le passage de expressionisme abstrait à celui du pop art incarné par Warhol, Jasper Johns et Robert Rauschenberg, sans plonger le spectateur dans un cours incompréhensible d’histoire de l’art. Rothko se rend compte que la peinture devient un art de consommation rapide. “ C’est pas de l’art, c’est du business ” écrit Logan. La pièce pose également l’épineuse question du rapport de l’artiste à son mécène.

Pour porter ce texte exigeant, Niels Arestrup et Alexis Moncorgé sont à la hauteur de la tâche, faisant monter la tension au fil de l’action. Jérémie Lippman, le metteur en scène a demandé au scénographe Jacques Gabel de laisser le plateau à nu, permettant aux toiles immenses, d’un rouge intense et éclatant de trouver tout leur place sur la scène. Un travail pointu qui fait honneur au théâtre privé.

Spectacle Sélection

L’atelier newyorkais est assez spacieux pour accueillir des panneaux de très grands formats comme celui que le système de poulies vient de faire descendre. Mark Rothko, l’un des chefs de file de l’expressionnisme abstrait de l’École de New York, observe intensément le tableau monochrome. L’œuvre est l'une des trente toiles de même dimension, une commande au prix vertigineux. Héritière de la dynastie des alcools Seagram, Phyllis Lambert a mandaté le peintre pour la décoration du restaurant « Les Quatre saisons », point d’orgue du building Seagram qu’elle vient de faire construire. Rouge, est la couleur majeure des panneaux commandés. En cette fin des années 50, Pollock, l’ami de Rothko, de même renommée, vient de mourir. Les commandes affluent. L’artiste, au faîte de la célébrité, engage Ken, un jeune peintre, pour l’assister dans ce travail titanesque. Jour après jour, les deux hommes œuvrent sans relâche tout en discutant. Mark Rothko est conduit par un idéal inaccessible, la recherche d’une perfection artistique, une soif de voir sa peinture vivre et d’entrer en symbiose avec elle. Il est aussi un intellectuel très cultivé, ayant une approche métaphysique, presque religieuse, de l’art. Il porte un regard péremptoire sur les plus grands peintres de l’histoire, toutes époques confondues, qu’il encense ou massacre. Durant les trois ans que dure cette collaboration, Rothko ne pense qu’à lui, à ce qu’il croit et veut transmettre, mais il ne sait rien du jeune homme à l’enfance détruite qui l’assiste. Timide au premier abord, peintre lui-même et peu cultivé, Ken a des idées personnelles très précises, sur la peinture, qu’il défend. Il n’adhère guère aux recherches de Rothko. Pour lui, rouge c’est rouge ! Il n’ose même pas lui montrer l'une de ses œuvres. A force de débats conflictuels et d’humiliations, Ken finit par craquer. Il ne comprend pas pourquoi Rothko a accepté cette commande et lui reproche son hypocrisie : « Le Grand Prêtre de l’Art moderne peint les murs du temple de la consommation ! Vous êtes révolté par le commercialisme de l’art, mais, chef, ça ne vous empêche pas de prendre la thune ».

En imaginant un assistant d’une vingtaine d’années travaillant dans l’atelier de l’artiste quinquagénaire, John Logan montre Mark Rothko tel qu’il fut avec son intransigeance, son idéal, ses frustrations et ses doutes face à un représentant d’une autre génération. Être traité de mercantile est comme une gifle. Pouvoir s’offrir le luxe de se dédire et rendre l’acompte, c’est mettre le pied dans une fourmilière qu’il déteste. Quant à Mark, quitter l’artiste dont il aurait souhaité l’appui paternel, lui permet d’être enfin lui-même.

Sur scène, une fièvre créatrice règne dans l’atelier et enveloppe peu à peu le spectateur, captivé par la recherche insensée du maître, le travail ingrat de l’assistant et leurs débats passionnés. La version française sonne vraie et la liberté d’action des deux comédiens est entière, un vrai bonheur pour Niels Arestrup, Mark Rothko déroutant, et Alexis Moncorgé, Ken faussement fragile.

Théâtresto

La première chose qui vous frappe en prenant place dans la grande salle du théâtre Montparnasse est l’immense plateau transformé en atelier d’artiste. Puis, le maître, Mark Rothko et Ken, son assistant entrent en scène. Question lancinante du peintre : « qu’est-ce que vous voyez » ? Le patron dès le début annonce la couleur et l’élève sera à son service sans se plaindre. Mais Rothko souffre de contradictions car reconnaissant l’art pour sa pureté, il occulte le côté mercantile or il faut bien en vivre. D’autre part, la querelle des anciens et des modernes éclate ici au grand jour entre les deux protagonistes, l’élève annonçant au maître que le Pop art détrône l’expressionnisme. Niels Arestrup, au travers de son cours « magistral », nous livre une prestation éblouissante, « énooorme » de par sa présence et ses coups de gueule. Alexis Moncorgé, impressionne par sa justesse et sa finesse de jeu, passant d’une timidité assumée à une assurance le faisant se retourner contre le maître qu’il admire. La scénographie est magnifique, la mise en scène fluide et originale, d’immenses toiles descendant des « cintres ». En conclusion, on laissera le mot de la fin à Mark Rothko: « Peindre c’est penser ».

Hotello

Les toiles abstraites de Mark Rothko (1903-1970) – émigré russe du nom de Marcus Rothkowitz – se simplifient toujours avec le temps, et leur format atteint, dans les années 1950, les dimensions murales de l’Expressionnisme abstrait de New-York. Jackson Pollock s’exprime sur les mêmes formats, et Rothko limite les formes de ses vastes champs dans deux ou trois rectangles – coloris lumineux et matière veloutée. Détruire l’illusion et révéler la vérité, loin de la figuration académique et de l’abstraction classique, la peinture repose sur la couleur, la texture, l’échelle. Sous un regard désenchanté porté sur le monde d’inspiration nietzschéenne, où n’existe pas de sujet hors du tragique et de l’intemporel, selon un travail pictural qui évolue, à mesure qu’il avance dans le temps, « vers plus de clarté, vers l’élimination de tous les obstacles entre le peintre et l’idée, et entre l’idée et le spectateur. »

Rothko refuse d’exposer avec d’autres artistes, mais n’envisage son premier « projet d’ensemble » permanent que lorsque lui est proposée la décoration d’une salle de restaurant pour l’immeuble Seagram de New York. Il y travaille de 1958 à 1959, avant d’abandonner, parce qu’il en trouve la destination trop mondaine et mercantile. C’est ce moment que saisit le dramaturge américain John Logan avec sa pièce Rouge qui, après avoir été jouée à Londres puis à Broadway, reçoit six « Tony Awards », présentant le peintre aux prises avec sa commande et son assistant.

Jérémy Lippmann met en scène Rouge dans la version française de Jean-Marie Besset, avec deux acteurs d’envergure, imposante chez Niels Arestrup qui incarne le maître, et plus réservée mais réactive chez Alexis Moncorgé dans le rôle de l’élève.

La scénographie de Jacques Gabel invite le public dans l’atelier new-yorkais du peintre, sorte de large laboratoire sans lumière si ce n’est artificielle, fermée au jour.

Avec les tableaux du maître que celui-ci fait descendre près du sol ou remonter dans les cintres, le temps d’expliquer à son élève les attendus de l’art pictural.

Les espaces colorés ne se touchent jamais complètement, et l’impression monumentale – force persuasive – retient le spectateur, incité à la contemplation.

Des compositions nouvelles – des fenêtres intérieures en deux tons proches, ou rouge et brun, ou rouge et noir, invitant à la projection mentale et physique du public.

Rothko donne des instructions à Ken qu’il vient d’engager à son service, en tyran domestique, tenant discours arrogant et supérieur, méprisant son manque de culture. Tandis que le peintre amer parle et explique, satisfait de ses commentaires, le jeune salarié et apprenti n’en mélange pas moins les peintures, assemblant les châssis, préparant les toiles, donnant vie à l’atelier dans l’élévation de la seule voix du maître. Pollock serait sous l’influence de Dionysos et de ses excès passionnés alors que Rothko répondrait plutôt aux attentes d’Apollon, enclin à la mesure et à la raison. Or, il faudrait plutôt recomposer les deux philosophies pour toucher en fait à la vérité.

Les échanges entre l’employeur et l’employé font allusion à la mort de Pollock, une mort voulue déguisée en accident de voiture, selon Rothko, un ami du peintre. Lui-même choisira la forme du suicide peu de temps après pour échapper au monde.

Or, le maître n’a pas toujours raison sur les intentions des couleurs, sur la période finale de Picasso, sur le pop art et Andy Warhol, sur la culture de consommation – canettes et autres boîtes métalliques ou de carton d’emballage de burgers et de frites, de ketchup et de portraits glamour de Marylin, sur les expressions paresseuses et cheap de la parole quotidienne des plus jeunes générations : C’est cool, c’est bien…. Le restaurant, le film, les vacances… On doit en dire davantage…

Confrontation d’époques et de regards sur le monde, l’un tourné vers le noir de la mort, et l’autre, porteur d’espoir prometteur de vie, en dépit d’une enfance blessée. Alexis Moncorgé résiste et ne se laisse pas entamer si facilement en face de l’Artiste. Humble et réservé d’abord, il va s’affirmant, acquérant de plus en plus de foi en soi. Quant à Niels Arestrup, il est un père, un parrain, un chef, un séducteur malgré lui – un repère affectif et symbolique pour le jeune peintre en herbe -, quelqu’un de peu de générosité, rivé à ses certitudes et fort de ses expériences dont il écrase l’adversaire.

Un personnage scénique dont l’aura impressionne le public, bête en cage allant et venant sur la scène, allumant une cigarette, buvant une bière, en dialogue intérieur permanent, provoquant l’autre, méditant sur le désastre du monde en véritable humaniste.

Un morceau d’esthétique contemporaine doublé d’une belle vision existentielle.

Critiquethéâtreclau

Dynamique, Puissant, Passionnant.

Nous allons aller à la rencontre de Mark Rothko peintre américain classé parmi les représentants de l'expressionnisme abstrait américain, mais Rothko refusait cette catégorisation jugée « aliénante ». Il est peu exposé en France (la dernière rétrospective ayant eu lieu en 1999).

Nous sommes à New York dans les années 50. Rothko vient d’avoir la commande d’un grand restaurant New-yorkais « Les Quatre Saisons » pour une grande fresque murale abstraite. Nous pénétrons dans l’atelier de Mark Rothko, homme solitaire, misanthrope, au caractère difficile, en désaccord avec ses contemporains et en admiration pour Van Gogh, Rembrandt et Caravage. Rothko allume une cigarette, jette un œil sur quelques esquisses, fait jaillir la musique. Nous sommes dans son univers : des châssis, un établi, des pots de peinture, des poulies permettant de relever ou d’abaisser les toiles, quelques pinceaux… Il accueille son jeune et nouvel assistant Ken, il le questionne et le sermonne pour son manque de culture philosophique, littéraire, musicale et poétique. Dans un combat et une discussion endiablée fusent leurs questionnements sur la peinture et sur l’art en général. Le commerce de l’art offusque Rothko, il souhaite que l’on contemple ses œuvres avec dévotion mais…. « Je veux une forme plane car elle détruise l’illusion et révèle la vérité » Ken déclare sans ménagement à son maitre que le Pop art est le nouveau mouvement innovant… Malgré leurs divergences, on sent naître un attachement sincère entre eux. Nous découvrons des brides de leur vie, leurs angoisses, leurs désirs, leurs déceptions.

Niels Arestrup incarne avec force, sensibilité et passion Mark Rothk dont Louise Bourgeois disait « On ne l’a jamais vu sourire ». Alexis Moncorgé interprète avec grande justesse et brio Ken. Ce jeune assistant qui prendra de l’assurance jusqu’à contredire son maitre qu’il admire.

Très beau moment de théâtre qui donne envie de découvrir plus intensément Mark Rothko.

L'Œil d'Olivier

Au théâtre Montparnasse, la pièce de John Logan irradie la scène et connaît un succès des plus mérités. Portés par la mise en scène impeccable de Jérémie Lippmann, Niels Arestrup et Alexis Moncorgé, fin bretteur, mènent cette joute artistique, de main de maître. Un régal absolu.

Fin des années 1950, à New York, Ken, étudiant en art, se présente chez Mark Rothko. Pour faire face à une importante commande – d’immenses œuvres pour orner les murs d’un restaurant chic –, le célèbre peintre a besoin d’un assistant, un poste envié que le jeune homme convoite fortement. Rien de très compliqué, préparer les châssis, les toiles et par la force des choses écouter les leçons de vie du « Maître ». Celui-ci est d’une nature peu clémente. C’est au taureau irascible qui fulmine et voit vite rouge… Couleur qu’il a choisie pour ses prochaines toiles. Dominant, écrasant, ce rouge signifie tant de sentiments, de la passion à la révolte. Au fil des saisons, Ken va assurer son travail et supporter avec patience les grandes théories de l’artiste, mais son sang bout. Il finit par se rebeller et renvoyer au monstre sacré vieillissant ses contradictions tout en l’accusant de « vendre son âme » pour des raisons mercantiles.

John Logan touche juste avec cette pièce. Si Mark Rothko est aujourd’hui moins célèbre que son ami Jackson Pollock, il est un artiste majeur de cette peinture américaine des années 1950 et 1960. La force du texte réside dans sa richesse. Loin d’être didactique, il dépasse largement le cours d’histoire de l’art, plonge dans l’intimité de ses deux hommes, dans le rapport singulier entre un maître et son élève. Soigneusement adapté par Jean-Marie Besset, l’auteur américain soulève de nombreuses interrogations : Qu’est-ce qu’un artiste ? A quel moment perd-il sa crédibilité en tant que tel pour remplir son carnet de commandes ? L’intégrité d’une œuvre ne subit-elle pas l’érosion du temps et de la notoriété ? Cela fonctionne à merveille parce que face au maître, nous n’avons pas un élève qui boit toutes ses paroles, mais un esprit libre et indépendant. C’est brillant.

Ce duel verbal est interprété avec une grande force par Niels Arestrup et Alexis Moncorgé. Arestrup est parfait dans ce rôle d’irascible qui lui va à merveille. Il se promène avec aisance dans les méandres des pensées et des sentiments de l’artiste à la fois péremptoire et fragile. Alexis Moncorgé nous régale par la finesse de son interprétation. Il faut l’étudier attentivement lorsqu’il observe attentif le Maître, le laisse philosopher. Rien n’est laissé au hasard dans ses regards, dans son écoute, qu’il soit dans l’expectative où l’agacement. Le face-à-face Arestrup–Moncorgé appartient à ces moments de théâtre qu’on aime tant.

Jérémie Lippmann les dirige avec beaucoup de sagacité et un plaisir que l’on ressent à chaque instant. Avec le scénographe Jacques Gabel, ils ont imaginé reproduire l’atelier du peintre comme un décor de cinéma planté sur le plateau de la scène du Montparnasse. Cet espace à moitié nu ou descendent des cintres des œuvres inachevées de Rothko permet une distanciation, rappelant ainsi que nous sommes là aussi dans une représentation artistique. Cela fonctionne. Tout comme les entrées et sorties de Ken par la salle, qui donne le sentiment que nous faisons partie de l’histoire, nous en sommes les témoins privilégiés. Rouge, couleur qui sied si bien au théâtre, est logiquement l’un des gros succès de la rentrée que l’on recommande chaudement.

Coup2théâtre

Mark Rothko fut l’un des plus grands peintres américains du XXeme. Né en 1903 en Lettonie, il représenta « l’expressionnisme abstrait ». Extrêmement cultivé mais torturé et affaibli par la maladie, il se suicida en 1970 dans son atelier.

Une très belle pièce rend hommage à l’artiste, son œuvre et sa vision de l’art. Brillant !

New-York, 1958. Le peintre réputé Mark Rothko (Niels Arestrup) vient de recevoir la commande de vastes peintures murales pour le restaurant huppé du Four Seasons. Fatigué, il fait appel à un jeune assistant, Ken (Alexis Moncorgé), passionné d’art et peintre lui-même, pour l’aider à réaliser cette nouvelle commande. Mais au fil des trois années de leur collaboration, les dissensions d’abord étouffées, éclateront entre deux hommes que tout oppose. Rothko, le vieil artiste torturé, intransigeant, tyrannique, obsédé par le processus de création et la finalité de son oeuvre et le jeune Ken plus matérialiste.

Au delà du simple « biopic » auquel elle aurait pu se borner, la pièce interroge brillamment les questions fondamentales de la création artistique, à travers les réflexions de Rothko : comment crée-t-on ? Pourquoi crée-t-on ? Qu’est-ce que l’art ? Quel lien entretient une œuvre avec celle ou celui qui la regarde ? Rothko défendait la peinture comme un art littéralement vivant, qui devait rentrer en communication avec son spectateur. Au-delà de cette réflexion sur l’art, la pièce offre en prolongement une leçon de vie.

L’interprétation magistrale de Niels Arestrup (acteur trois fois césarisé, on comprend pourquoi) laisse sans voix. Dès son entrée en scène, son allure désabusée, son pas traînant, son regard fixe, sa voix de rocaille nous font rentrer dans ce personnage complexe, brillant, torturé, colérique qu’était Mark Rothko. Admirablement dirigé par le metteur en scène Jérémy Lippmann, il offre une composition puissante qui nous emporte immédiatement et systématiquement avec lui dans ses accès de colère, ses désabus, ses angoisses et ses moments de tendresse pudique. Quel acteur ! Face à lui, Ken /Alexis Moncorgé, dont la mise en scène tarde à le mettre plus en lumière (seul bémol) explose dans la grande scène de rébellion contre son « Maître » qu’il a servi en silence pendant 3 ans. Ce n’est plus le Maître et l’élève d’ailleurs, mais peut-être la relation d’amour et de haine d’un fils avec son père. Beau, fort, du théâtre exigeant qui n’est heureusement pas destiné aux seuls amateurs de peinture. Mais aux amoureux du théâtre tout simplement.